Wir gehen nach draußen und probieren das Rückschlagventil aus

Die Federkraft muss erst überwunden werden, daher fliesst Wasser erst ab einem gewissen Mindestdruck

In unserer ersten Schaltung haben wir schon gesehen, dass die LED leuchtet, jetzt polen wir sie einmal um und schauen, ob sie dann auch leuchtet.

Wir schliessen die Diode bzw. Leuchtdiode verkehrt herum an. Was passiert?

Team breadbord macht das gleiche mit dem Glühbirnchen. Was passiert?

Wir haben ja bereits die Kennlinie für unsere Diode aufgenommen.

Wir ergänzen die Kennlinie für den Sperrbereich. Dazu polen wir die Diode um.

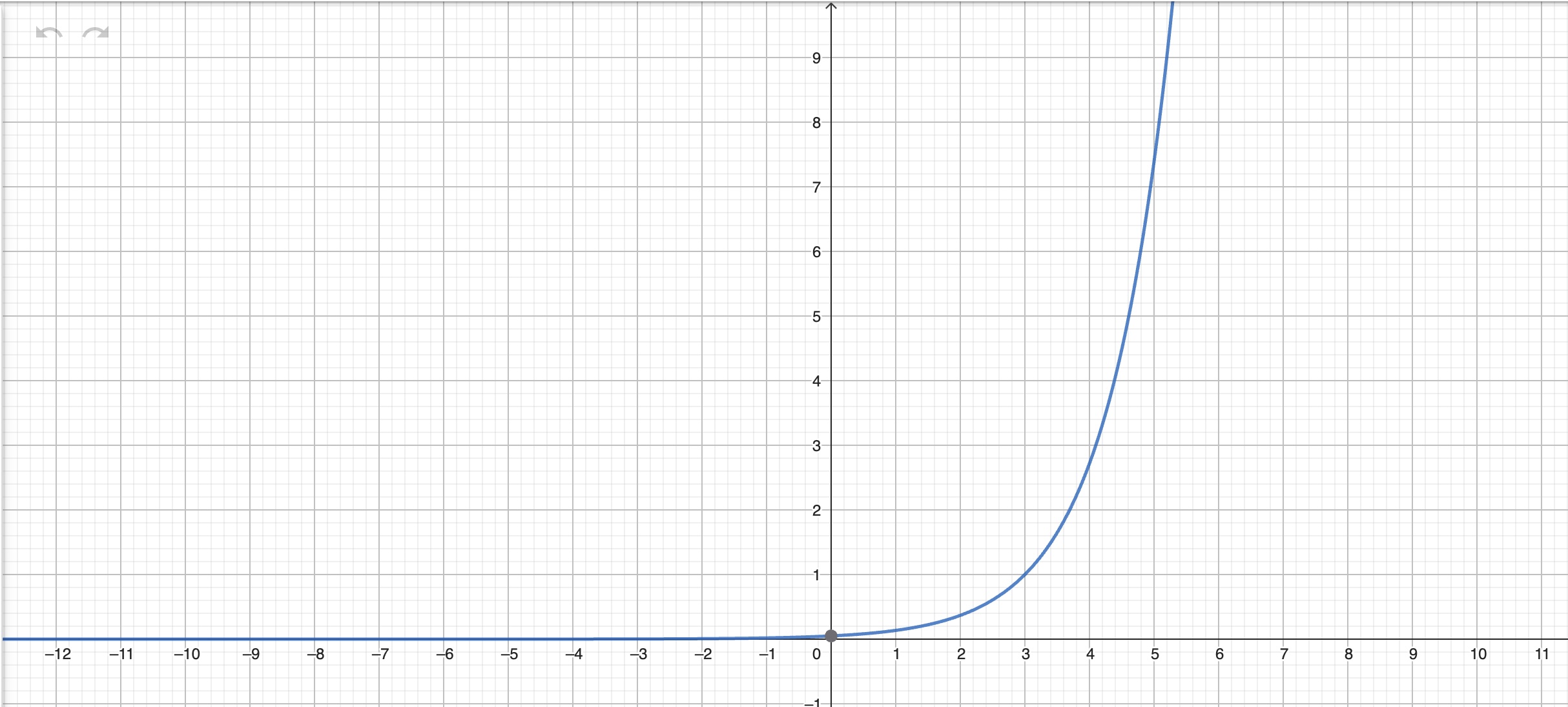

Die Diode hat keinen konstanten Widerstand (bzw. Leitfähigkeit), denn die Steigung der Kennlinie (wie steil sie ist) hängt offenbar von der angelegten Spannung ab. Bei kleinen Spannungen ist die Kennlinie flach, die Leitfähigkeit also klein und damit der Widerstand groß. Bei grösseren Spannungen oberhalb des "Knicks" ist sie aber sehr steil, damit die Leitfähigkeit groß und der Widerstand klein. Bei so einem kleinen Widerstand wäre das Einstellen des richtigen Stroms von 20mA sehr schwierig, man müsste die Spannung sehr genau justieren und das wäre sehr frickelig. Das ist auch der Grund dafür, warum wir für die LED unbedingt einen Vorwiderstand zur Strombegrenzung brauchen: bei einem so kleinen Widerstand würde viel zu viel Strom fliessen und die Diode würde durchbrennen.

Wir nehmen die Kennlinie für Diode und Vorwiderstand zusammen auf und zeichnen sie mit einer anderen Farbe in das gleiche Diagramm ein

Diese Kennlinie ist viel flacher und bleibt immer unter der Kennlinie für den Widerstand alleine. Der Strom kann also nicht mehr "abhauen" oder "durch die Decke gehen". Der Widerstand beschützt also die Diode und macht es uns leichter, den Strom richtig einzustellen, weil wir jetzt eine viel grössere Spannungsänderung brauchen, die wir viel leichter einstellen können.

Wir vergleichen die Kurve von Glühbirne und Diode

Die Glühbirne zeigt genau das umgekehrte Verhalten der Diode: hier ist die Kurve erst steil (aber nicht super steil), was einen geringen Widerstand bedeutet, aber sobald der Glühfaden heiß wird, steigt der Widerstand und die Kurve wird flacher. Hier besteht also keine Gefahr des "Weglaufens" und wir brauchen keinen Vorwiderstand.

R = U / I

rechnen, bekommen wir nur einen ungenauen Wert, der nicht wirklich stimmt, weil er auch weit entfernte Werte mit einbezieht, die aber völlig anders sind. Wir dürfen also nur Werte in der Nähe der Spannung U, die uns interessiert, betrachten. Dazu betrachten wir zwei eng (2mm? 1mm? was man halt noch gut ablesen kann) Spannungswerte U1 und U2 in der Nähe von U und holen aus der Grafik die dazu gehörenden Stromwerte I1 und I2. Dann berechnen wir den Widerstand aus den Differenzen:

R(U) = (U1 - U2) / (I1 - I2)

U liegt dabei in der Mitte unserer beiden Spannungswerte:

U = (U1 + U2) / 2

Wir haben jetzt "differenziert", weil wir Differenzen (Unterschiede) betrachtet haben. Das war doch garnicht so schwer!

Wir probieren das DMM im Diodentest aus

Die Betreuer zeigen uns, wo dieser Diodentestbereich ist.