Tx=20250929.

Der Schwingquartz

Schwingquartze werden verwendet, um stabile Frequenzen zu erzeugen. Aber wie funktioniert das?

Jeder Quartz kann auf zwei Arten schwingen: in Parallelresonanz und in Serienresonanz. Auf welche Art er schwingt, hängt von der externen Beschaltung ab! Dabei tritt die Parallelresonanz bei einer geringfügig (wenige ppm) höheren Frequenz auf, als die Serienresonanz. Der Quartz erreicht Güten von Q > 1000!

Serienresonanz

Der Quartz wird direkt in den Rückkopplungspfad gelegt und er wirkt wie ein Serienresonanzkreis, zeigt also eine sehr geringe Impedanz bei der Resonanzfrequenz.

Parallelresonanz

Bei Parallelresonanz verhält sich der Quartz wie ein LC Parallelschwingkreis und blockt bei seiner Resonanzfrequenz. Damit er in Parallelresonanz schwingt, muss er kapazitiv belastet werden. Dazu werden von beiden Anschlüssen kleine Kondensatoren nach Masse geschaltet. Eine typische Schaltung ist die Pierce-Schaltung. Mit den kleinen Kondensatoren kann man die Frequenz des Quarzes auch etwas ziehen, was im Amateurfunkbereich manchmal ausgenutzt wird.

Pierce Oszillator

Die Schaltung stammt, leicht abgewandelt, von MCL auf Patreon (pay wall!), man findet ähnliche Schaltungen aber leicht an verschiedenen Stellen im i-net. Der Quartz wird in Parallelresonanz betrieben, hat also bei Resonanz eine sehr hohe Impedanz. Das unvermeidliche Rauschen in der Schaltung regt den Quartz zu mechanischen Schwingungen an, die dann an der Basis von T1 anliegen. T1 arbeitet als Emitterfolger, hat also einen hohen Eingangswiderstand (ca. 150 kOhm) und belastet daher den Quartz kaum. Am Emitter können wir die Schwingung niederohmig auskoppeln. Damit die Schwingung aber nicht wieder aufhört, bedarf es einer Rückkopplung, die über den 70 pF Trimmer erfolgt. Da zwischen Emitter und Basis keine Phasenverschiebung existiert, können wir das Signal einfach so zurückkoppeln.

Aber wie ist das mit der Rückkopplung genau? Ein Emitterfolger hat ja keine Spannungsverstärkung, andererseits muss für einen Oszillator sowohl die Phase stimmen, als auch die Gesamtverstärkung 1 (oder größer) sein. Wie erreichen wir denn da die notwendige HF-Spannung an der Basis, damit der Oszillator überhaupt anschwingt? Und warum bricht die Schaltung ohne Quartz nicht in wilde Schwingungen aus, da ohne Quartz ja die maximale Impedanz an der Basis (bei allen Frequenzen sogar!) vorhanden ist. Komisch.

Der 150 pF Kondensator ist übrigens wichtig! Ohne schwingt die Schaltung nur sehr schlecht. MCL hat sogar einen 300 pF Kondensator an dieser Stelle verwendet.

Betrachten wir erst mal die Gleichspannungsverhältnisse ohne Quartz (blau). Diese Messwerte haben mich Tage beschäftigt: Basis und Emitter von T1 zeigen die gleiche Spannung!! Bei T2 passt dagegen alles, hier sind es ca. 0.6V Unterschied. Was ist da los?? Ich hatte schon wilde Schwingungen (ohne Quartz) vermutet, aber mit dem Oszi war nichts zu sehen. T1 defekt? Der Lötkolben zum Austausch von T1 war schon angeheizt...

... und dann habe ich gleichzeitig (vorher nur abwechselnd) mit DMM und Oszi gemessen: siehe da, es war eine ganz schwache Schwingung zu sehen! Die langen, ungeschirmten Kabel des DMM wirkten an der Basis wie eine Spule und bildeten mit den vorhandenen Kapazitäten einen LC Parallelschwingkreis, welcher ausreichte, die Schaltung zum Schwingen zu bringen! Und das verschob dann durch Gleichrichtung an der Basis-Emitter-Diode von T1 den Gleichspannungsarbeitspunkt. Die Schwingung liess sich vermeiden, indem ich den 70 pF Trimmer auf seinen kleinsten Wert schraubte und so die Rückkopplung verringerte. Und siehe da: nun beträgt der Spannungsunterschied auch bei T1 ca. 0.6V. Und auf dem Oszi ist nun keine Schwingung mehr zu sehen. Juhu!

Wir merken uns: versteckte, wilde Schwingungen sind oft die Erklärung für unerklärliche Phänomene. Und es kommt immer darauf an, genau die Schaltung zu messen, die Probleme zeigt (hier also wenn das DMM angeschlossen ist).

Nun aber zur normalen Funktion, also wenn ein Quartz angeschlossen ist. Ich habe einen 2 MHz Quartz verwendet. Am Emitter ist eine mächtige Schwingung mit 7 Vpp bei 2 MHz zu sehen. Die grüne Linie im Oszillogramm rechts unten gibt die 0 V Marke an, 2 V/cm vertikal und 0.1 ![]() s/cm horizontal, DC gekoppelt. Man erkennt aber auch, dass der Emitter von T1 das Massepotential nicht erreicht, sondern bei ca. 2.5V verharrt. Sperrt T1 nicht vollständig? Oder ist der 1.2 kOhm Widerstand zu groß, um alle Kapazitäten zu entladen? Ja, das ist es, die RC Zeitkonstante des 1.2 kOhm mit dem 150 pF liegt bei 180 ns, also fast zwei Kästchen horizontal. Während der positiven Halbwelle öffnet der Transistor dagegen ganz und rennt oben an der Betriebsspannung an. Im Oszillogramm links unten sehen wir den Vergleich zwischen Basis und Emitter von T1 (Nulllinie ist in der Mitte): bei den positiven Halbwellen sind die Signale identisch, so wie man es von einer Emitterfolger-Schaltung erwarten würde. Bei den negativen Signalen aber sperrt T1 und die Basis wird wesentlich negativer als der Emitter, dessen 1.2 kOhm Widerstand nicht genug Zeit hat, den 150 pF Kondensator zu entladen.

s/cm horizontal, DC gekoppelt. Man erkennt aber auch, dass der Emitter von T1 das Massepotential nicht erreicht, sondern bei ca. 2.5V verharrt. Sperrt T1 nicht vollständig? Oder ist der 1.2 kOhm Widerstand zu groß, um alle Kapazitäten zu entladen? Ja, das ist es, die RC Zeitkonstante des 1.2 kOhm mit dem 150 pF liegt bei 180 ns, also fast zwei Kästchen horizontal. Während der positiven Halbwelle öffnet der Transistor dagegen ganz und rennt oben an der Betriebsspannung an. Im Oszillogramm links unten sehen wir den Vergleich zwischen Basis und Emitter von T1 (Nulllinie ist in der Mitte): bei den positiven Halbwellen sind die Signale identisch, so wie man es von einer Emitterfolger-Schaltung erwarten würde. Bei den negativen Signalen aber sperrt T1 und die Basis wird wesentlich negativer als der Emitter, dessen 1.2 kOhm Widerstand nicht genug Zeit hat, den 150 pF Kondensator zu entladen.

Schauen wir uns die Basis von T1 genauer an: im Oszillogramm links Mitte musste ich eine kleinere Y-Skalierung von 5V/cm wählen, denn die Amplitude ist hier wesentlich größer als am Emitter; hier haben wir 16 Vpp! Wie geht denn das?? Nun, es kommt dank der hohen Güte des Quartzes zur Resonanzüberhöhung! Und dies ist auch die Erklärung, warum diese Schaltung überhaupt funktionieren kann. Und warum sie ohne Quartz nicht wild losschwingt, denn dann haben wir keinen Schwingkreis und keine Resonanzüberhöhung. Wir sehen wie die Basisspannung oben an den +9V Kollektorspannung anrennt und die Spitze des Sinus abgeschnitten wird. Nach unten wird die Spannung mit ca. -7 V sehr negativ (DC Kopplung, die grüne Linie markiert die 0V), denn die Basis sperrt ja, sodass nur der 150 kOhm als Belastung bleibt und der wirkt sich kaum aus. Man sieht daher in der negativen Halbwelle die ganze (halbe) Sinusschwingung ohne Begrenzung. Man muss da schon Angst um T1 haben, denn die Durchbruchsspannung Basis - Emitter des BC547 liegt bei nur 6 V und ist somit schon überschritten! Wir könnten parallel zu diesem Trimmer eine schnelle Diode (1N4148) legen, welche die negativen Werte auf -0.6 V begrenzen würde.

Oszillogramm rechts oben (Vergleich der beiden Seiten des 4.7 nF Koppelkondensators): das Signal an der Basis von T2 ist prakisch identisch mit dem Signal am Emitter von T1, es ist nur etwas (um ca. 0.5V) ins Negativere verschoben und hat eine leicht kleinere Amplitude; DC Kopplung, 2 V/cm, die 0 V Linie ist grün am unteren Bildrand. Die Verschiebung kommt durch die Gleichrichtung an der Basis - Emitter - Diode von T2: in den positiven Halbwellen lädt sich der 4.7 nF Kondensator auf und verschiebt so das Potential in Richtung negativer in den negativen Halbwellen.

T2 macht in dieser Schaltung nicht viel, er entkoppelt nur den Oszillator von der Belastung durch den Frequenzzähler, wie man im Oszillogramm rechts unten sieht: hier ist der Emitter von T1 und der Emitter von T2 gezeigt. Diese Belastung erzeugt dann auch die unschöne Form des Ausgangssignals -- der Emitterwiderstand von T2 müsste kleiner sein, um das Koaxkabel zum Zähler schnell genug entladen zu können. Bei abgestecktem Frequenzzähler sind beide Signale praktisch identisch, wobei das T2 Emitter-Signal nicht ganz bis auf 9V hochkommt, weil die 0.6V der Basis-Emitter-Strecke fehlen.

Von den 16 Vpp am Kristall bleiben am Ausgang nur noch 5.2 Vpp übrig. Vor allem bei höheren Frequenzen über 20 MHz wird die Siganlamplitude sehr klein und der Zähler kann nicht mehr sicher arbeiten.

Wir können die zweite Stufe aber sowohl zur Entkopplung als auch zur Spannungsverstärkung nutzen. Dazu betreiben wir sie in Emitterschaltung. Aus den DC-Daten der vorherigen Messungen ergab sich ein Basisstrom für T2 von Ib = (9.87 V - 7.81 V) / 100 kOhm = 20 ![]() A und ein Emitterstrom von Ie = 7.22 V / 1.2 kOhm = 6 mA und damit eine DC-Verstärkung von B = Ie / Ib = 300.

A und ein Emitterstrom von Ie = 7.22 V / 1.2 kOhm = 6 mA und damit eine DC-Verstärkung von B = Ie / Ib = 300.

Da wir nun in etwa die halbe Betriebsspannung von 9 V / 2 = 4.5 V am Kollektor von T2 haben wollen, bleiben ca. 4.5 V für den 430 Ohm Widerstand. Dies ergibt einen Kollektorstrom von Ic = 4.5 V / 430 Ohm = 10.5 mA. Dies führt auf einen Basisstrom Ib = Ic / B = 35 ![]() A. Daher brauchen wir einen Basisvorwiderstand von Rb = (4.5 V - 0.6 V) / Ib = 111 kOhm. Hier hatte ich mich verrechnet und kam auf 200 kOhm, die ich auf die beiden 100 kOhm Widerstände aufgeteilt habe -- aber es kam auch so recht gut hin, die Widerstände sind eher noch zu klein. Dieses R-C-R Siebglied vermeidet die AC-Gegenkopplung (weil der 100 nF alle AC Anteile gegen Masse kurzschliesst), behält aber die DC-Gegenkopplung zur Arbeitspunktstabilisierung bei. Genial!

A. Daher brauchen wir einen Basisvorwiderstand von Rb = (4.5 V - 0.6 V) / Ib = 111 kOhm. Hier hatte ich mich verrechnet und kam auf 200 kOhm, die ich auf die beiden 100 kOhm Widerstände aufgeteilt habe -- aber es kam auch so recht gut hin, die Widerstände sind eher noch zu klein. Dieses R-C-R Siebglied vermeidet die AC-Gegenkopplung (weil der 100 nF alle AC Anteile gegen Masse kurzschliesst), behält aber die DC-Gegenkopplung zur Arbeitspunktstabilisierung bei. Genial!

Das obere Oszillogramm zeigt die T2 Kollektorspannung ohne Last: wir erhalten ein schönes Rechtecksignal. Das untere Oszillogramm zeigt die T2 Kollektorspannung unter Belastung durch den Zähler. Die Kanten verschleifen zwar (der 430 Ohm Widerstand sollte noch kleiner sein), aber wir haben immer noch 7.5 Vpp.

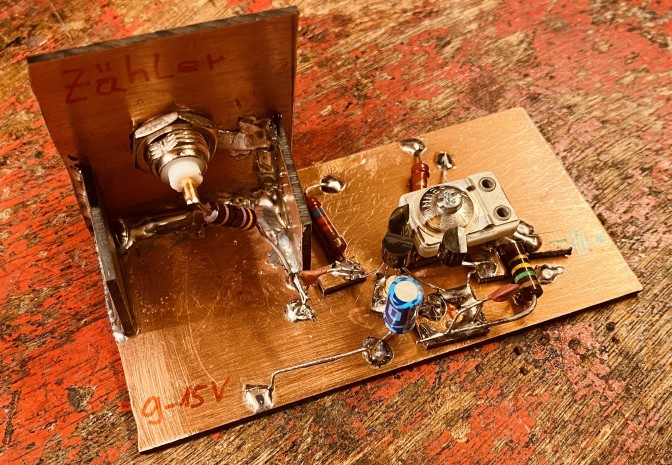

Ich habe die Schaltung in Manhattan-Bauweise aufgebaut und sie funktioniert hervorragend als Quartztester bis 24 MHz.

Zurück zur Hauptseite